はじめに

年長さんから小学1年生になったとき。小学3年生~4年生になり受験を本格的に考えるようになったとき。または、時期には関係なく学校の成績が不安になってきたとき・・・、保護者が子どもの塾通いを考えるきっかけはいろいろだと思います。

そこで、私が過去に出会った生徒とその保護者にうかがった入塾の理由を参考に、塾に通う必要があるのかないのかをご説明します。

塾に通う目的(例)

学校の授業の補習のため

小学校低学年の頃は良くできていたのに、徐々に学力が下がり始めた。

生徒のほめ方

未就学児のうちに先取りで計算や漢字などを保護者が教えていた場合や、早熟で周りの子どもに比べて理解力があった場合には、小学1年生になった時、他の生徒より「できる生徒」でスタートがきれたと思います。そしてこれは、その子にとって大きな成功体験なのですが、是非とも、その後のフォローをお願いします。

未就学児のうちに先取りで計算や漢字などを保護者が教えていた場合や、早熟で周りの子どもに比べて理解力があった場合には、小学1年生になった時、他の生徒より「できる生徒」でスタートがきれたと思います。そしてこれは、その子にとって大きな成功体験なのですが、是非とも、その後のフォローをお願いします。

例えば、学校のたしざんのテストで子どもが満点を取った時に、「ほめて育てる」を実践している保護者様は、ここぞとほめたに違いありません。では、何をほめてあげたのでしょうか。

このような場合「がんばったから、満点が取れたね!」と、才能ではなく頑張りを褒めてあげてください。そうすれば、次の「頑張り目標」を設定しやすくなります。才能を褒めてしまうと、「僕は頭がいいから勉強しなくても大丈夫!」と、小学校低学年の幼い精神はそう勘違いしてしまうのです。

詳細は私の記事「褒めて育てるとは」を参考にしてください。

生徒の励まし方

また、思っていたほど点数が取れていなかった場合は、「運が悪かっただけだよ、次は大丈夫!」と励ますのではなく、「どこで間違えたのか、一緒に考えよう!」と間違いを直せば、次には間違えないという失敗から学ぶ姿勢を子どもに伝えることができます。

また、思っていたほど点数が取れていなかった場合は、「運が悪かっただけだよ、次は大丈夫!」と励ますのではなく、「どこで間違えたのか、一緒に考えよう!」と間違いを直せば、次には間違えないという失敗から学ぶ姿勢を子どもに伝えることができます。

しかし、試してはみたけれど、あまりうまくいかなかったというお話を聞くことが多いのです。

その原因は、子どもは自分に対して点数が取れなかったことを腹立たしく思っているし、保護者様も励ましながらも叱り口調を隠し切れず、冷静な話し合いにならないことが多いからです。親子というのはこのような時「理屈通りにはいかず、感情に流されて」しまいがちですね。

塾の選び方

成功体験の原因が「自分が賢いから」であったり、失敗の原因が「運が悪かったから」では、次につながる布石が打てていません。今からでも、修正を試みることをお勧めしますが、忙しい保護者様には荷が重い部分もあると思います。

成功体験の原因が「自分が賢いから」であったり、失敗の原因が「運が悪かったから」では、次につながる布石が打てていません。今からでも、修正を試みることをお勧めしますが、忙しい保護者様には荷が重い部分もあると思います。

このようなときに、塾の力を借りるのは間違いではありません。特に「徐々に」学力が下がっている場合は、「急に悪い点数を取ってきた」より実は根が深いものです。早めに対応したほうがいいでしょう。

近くの塾の中で、同学年の生徒の保護者に評判の良い塾(※)を探してください。できれば、入塾前に担当する塾の講師や、塾長先生と会われて、納得してから入塾をお決めください。可能なら、体験授業を受けさせてもらうとより確実です。(体験授業を断る塾は、候補から外しましょう。ただし、保護者様の授業参観は授業の妨げになるので、ご遠慮くださいね。)

※私の書いた「中学受験の塾選び」を参考にしてください。

塾の利用の仕方

塾を利用するときに守っていただきたい大切なことがあります。一旦入った塾を「お子様都合」で短期間でやめて、次々と渡り歩くのはお勧めできません。

塾を利用するときに守っていただきたい大切なことがあります。一旦入った塾を「お子様都合」で短期間でやめて、次々と渡り歩くのはお勧めできません。

最初説明を受けていた塾の方針が、口先だけのものだった場合や、いじめなどの問題が表面化してきたのなら仕方ありません。しかし、せめて3か月は「塾に行きたくない」と子どもが言っても、励ましながら送りだす勇気も必要だと思います。なぜなら、子どもは「宿題が多い!」とか「席が○○君の隣だから!」などと言う理由で、塾に足が向かなくなっているかもしれないからです。

まずは、きちんと理由をたずねた上で、一緒に考えて結論を出しましょう。しかし、その時に子どもの意見に流されないようにしましょう。子ども(小学生)に最終決定を任せるのは子どもを認め、子どもの意見を尊重しているように見えますが、親の責任を放棄しているとも言えるのです。最終決定は保護者様のすることです。

ただし、子どもに「親が勝手に決めた」と思わせてはいけません。子どもが決めたように誘導するのも、親の知恵です。

環境を子どもに合わせる意味

環境を子どもに合わせることをやり過ぎれば、環境に適応する能力を子どもから奪うことになります。社会に出ていくまでに自分を環境に合わせなければならない場面が頻繁にあるのは、保護者様ならご存知だと思います。

環境を子どもに合わせることをやり過ぎれば、環境に適応する能力を子どもから奪うことになります。社会に出ていくまでに自分を環境に合わせなければならない場面が頻繁にあるのは、保護者様ならご存知だと思います。

保護者様の中には、「集団授業」か「個別授業」で迷う方もいるかもしれません。その判断は生徒の現状や性格が大きく関係しているので、「十把一絡げ」には言えませんが、先ほどの環境に合わせすぎることの危険性を考えると、最初は「集団授業」にしてみてはいかがでしょうか。

個別授業は基本的に先生が合わなければ変更することも簡単にできるし、学習内容や指導方法も生徒に合わせるように注文できるので、最も効率の良い学習スタイルであるとともに、最も環境に合わせる必要がない授業スタイルだからです。

学習意欲が見られず、学校の先生からも自宅での学習を指導されている。

学習意欲がないとは?

ここでの「学習意欲が見られず、困っています。」という保護者様からのご相談は、ほぼ「算数・国語・理科・社会」(主要4教科)についてのことです。その他の「技能教科」においては、「学習意欲」についてのご相談はあまりありません。この理由は、今後出会う入試教科の主流が、主要教科(またはその教科から派生した教科)であることが大きく関係しているのだと思います。

ここでの「学習意欲が見られず、困っています。」という保護者様からのご相談は、ほぼ「算数・国語・理科・社会」(主要4教科)についてのことです。その他の「技能教科」においては、「学習意欲」についてのご相談はあまりありません。この理由は、今後出会う入試教科の主流が、主要教科(またはその教科から派生した教科)であることが大きく関係しているのだと思います。

いくら私が、心の奥底で、主要4教科以外でも(極端な話、学校の教科以外でも)興味の対象が存在し、そのことに関して意欲を見せているのなら、それはそれで「学習意欲がある」ことだと思っていたとしても、保護者様の悩みは晴れないと思います。

これから先は「やる気を出させる」ためのお話をしますが、「精神論」や「やる気セミナー」的なアプローチは避けます。

また、これからお話しするのは、今までの、正攻法では歯が立たず、その教科に対して拒絶反応があるような場合です。

算数嫌いを救う方法

例えば、算数が嫌いで「論理的に考えること」が苦手な生徒に、理詰めで説明し、この理屈さえわかればどんな問題でも解けると力説してみても、それは算数・数学が好きで論理的な頭を持っている先生(保護者様)の言い分です。そのような場合は、正論はさておき「興味を持たせて」とりあえず小さな成功体験を経験させてあげた方が、近道だと思います。

例えば、算数が嫌いで「論理的に考えること」が苦手な生徒に、理詰めで説明し、この理屈さえわかればどんな問題でも解けると力説してみても、それは算数・数学が好きで論理的な頭を持っている先生(保護者様)の言い分です。そのような場合は、正論はさておき「興味を持たせて」とりあえず小さな成功体験を経験させてあげた方が、近道だと思います。

私の知っているある先生は算数の公式や考え方を「何回も歌って耳に焼き付ける」テクニックを使っていました。その方法は邪道かもしれませんが、子どもたちは一緒に歌いながらその公式が使えるようになっていくのです。「面白がって、興味を持つこと」がない限り、「学習意欲」は芽生えません。大人の正論で乗り切ろうとすると、肩透かしをくいます。

国語嫌いを救う方法

国語の読解力は「生まれつきの才能」が大きく影響するのは、確かかもしれません。しかし、受験生にとって、「才能」の一言で片づけられても困りますね。しかし、国語と言えども「得点力」をつける事は可能なのです。

国語の読解力は「生まれつきの才能」が大きく影響するのは、確かかもしれません。しかし、受験生にとって、「才能」の一言で片づけられても困りますね。しかし、国語と言えども「得点力」をつける事は可能なのです。

全く異なった分野の例で説明をします。話が脱線したのではないので、ご安心ください。

私のかつての教え子の話です。私の手を離れてから何年か経って久しぶりに会った時、近況などを教えてくれたのですが、採点付きカラオケで高得点を取るのにはまっているというのです。彼は決して歌が上手ではないらしいのですが、かなり高得点を取れると威張っていました(笑)。そして、正直な疑問なので「あまり歌がうまくないのに、なぜ高得点が取れるの?」「先生、コツがあるんだよ。カラオケの機械がチェックしている箇所を見つけて、そこさえ高得点用に歌えば、若干音を外しても得点が高くなる仕組み。それを見つけるのが面白いんだよ!」

実は、この生徒は小5の時、算数はかなりできるのに国語の得点が壊滅的だったのを思い出しました。その子は人の心がよくわからない脳の障害があったので、特に物語文が苦手だったのです。

私のクラスでは、小6になると「受験過去問を量で勝負!」とばかりに焚きつけて、片っ端から問題を解かせる方針を取っています。特別な授業をしたわけではないのですが、繰り返し問題を解いていくうちに、この生徒は国語のテストで偏差値60(四谷大塚80%)以上取れるようになったのです。 その生徒は国語で得点を取るコツを量をこなすことで修得したのです。きっと、登場人物の心の動きなどはあまりわからなかったのではないかと思っていますが、こう聞かれたときにはこのように答えると正解に行きつくというように、採点付きカラオケと同様の得点を取る「コツ」を見つけたのでしょう。確かに、正攻法ではないのですが、あれほど苦手だった国語でまともな得点が取れるようになったのです。

その生徒は国語で得点を取るコツを量をこなすことで修得したのです。きっと、登場人物の心の動きなどはあまりわからなかったのではないかと思っていますが、こう聞かれたときにはこのように答えると正解に行きつくというように、採点付きカラオケと同様の得点を取る「コツ」を見つけたのでしょう。確かに、正攻法ではないのですが、あれほど苦手だった国語でまともな得点が取れるようになったのです。

苦手な教科を好きにさせるには

先ほどの算数の公式を歌で覚えるのと同じなのです。邪道かもしれませんが、このカラオケ少年は国語の得点が取れるようになり、自信がついて国語の勉強を嫌がらなくなったのです。学習意欲がないのにはそれなりの理由があるのです。しかし、どのような方法でもいいので成功体験をさせるところから、突破口が見えてくるのです。苦手意識をもってやる気をなくしている子どもには、本質の理解とか、正しい考え方とかいう切り口自体が、大人の「うざい」考え方なのです。また、つまらないことを無理やりやらされると、身構えてしまうのです。

先ほどの算数の公式を歌で覚えるのと同じなのです。邪道かもしれませんが、このカラオケ少年は国語の得点が取れるようになり、自信がついて国語の勉強を嫌がらなくなったのです。学習意欲がないのにはそれなりの理由があるのです。しかし、どのような方法でもいいので成功体験をさせるところから、突破口が見えてくるのです。苦手意識をもってやる気をなくしている子どもには、本質の理解とか、正しい考え方とかいう切り口自体が、大人の「うざい」考え方なのです。また、つまらないことを無理やりやらされると、身構えてしまうのです。

このようなテクニックは塾の先生に任せた方がいいと思います。塾講師は得点をとらせることにこだわりぬいているので、失礼ながらご自宅で保護者様ができることとはレベルが違うのです。塾講師はやる気を出させて得点が取れるようにするのが仕事なのです。

理解力は人並みだが、動作が遅く、理解するのにも時間がかかってしまう。

説明を受けてから頭の中で反芻するので、時間がかかる場合

自宅でできることとしては、学校習ったらその日のうちに、自宅で復習することが大切ですが、何をやらせたらいいか迷ったら、学校の教科書やプリントと全く同じものをもう一回解かせてみるのが効果的です。全く同じだと覚えているのではないかとご心配の保護者様もいらっしゃると思いますが、それでいいのです。覚えていて解ければ本人としては、成功体験になるのです。

自宅でできることとしては、学校習ったらその日のうちに、自宅で復習することが大切ですが、何をやらせたらいいか迷ったら、学校の教科書やプリントと全く同じものをもう一回解かせてみるのが効果的です。全く同じだと覚えているのではないかとご心配の保護者様もいらっしゃると思いますが、それでいいのです。覚えていて解ければ本人としては、成功体験になるのです。

しかし、このやり方は保護者様の協力が必要です。時間的にも忙しい保護者様には、負担が大きいかもしれません。そのような場合のために塾はあると思います。必ず入塾時に速度が遅くて困っているという話を担当の講師や塾長先生に話しておいた方がいいと思います。私のやる方とは異なるかもしれませんが、まともな塾なら適切に対応してくれると思います。 理解するのに時間はかかるけれど、塾で予習の授業をしたあと学校の授業をすれば、同じ単元を2度受講できるので、それだけで理解する速度をカバーできると思います。もし、それでも足りなければ「個別授業(可能なら集団授業と同じ塾が良い)」を必要な期間だけ追加しましょう。

理解するのに時間はかかるけれど、塾で予習の授業をしたあと学校の授業をすれば、同じ単元を2度受講できるので、それだけで理解する速度をカバーできると思います。もし、それでも足りなければ「個別授業(可能なら集団授業と同じ塾が良い)」を必要な期間だけ追加しましょう。

※すべてを個別に変えるのは、個人的にはお勧めできません。

要領が良くないために、授業のスピードについていけない場合

理解するのに時間がかかると思っていたが実はノートを書いたり、何かをし始める前の準備に時間がかかっているので、理解が遅いと勘違いされるケースもよくあります。ノートを書いているうちに黒板を消されてしまい、ノートも未完成、授業内容もノートを一生懸命書いていたために頭に残っていないという悪循環で、完全習得までに時間がかかってしまうのかもしれません。

理解するのに時間がかかると思っていたが実はノートを書いたり、何かをし始める前の準備に時間がかかっているので、理解が遅いと勘違いされるケースもよくあります。ノートを書いているうちに黒板を消されてしまい、ノートも未完成、授業内容もノートを一生懸命書いていたために頭に残っていないという悪循環で、完全習得までに時間がかかってしまうのかもしれません。

そのような場合の私なりのアドバイスですが、「ノートはきれいに書かなくてもよい!」と、呪縛を解いてあげると良い方向に向かうかもしれません。しかし、保護者様がノートをきれいに書くことに特別な意味を感じているならば、私が口出しできることではありません。 ただ、私の経験ではノートのきれいさと学力は関係ありません。ノートで大切なのは先生が黒板に書いたことと、授業中に口頭で付け足したことを漏れなく書いておき、テスト前などに復習できるメモとして利用できるかどうかです。

ただ、私の経験ではノートのきれいさと学力は関係ありません。ノートで大切なのは先生が黒板に書いたことと、授業中に口頭で付け足したことを漏れなく書いておき、テスト前などに復習できるメモとして利用できるかどうかです。

もし、きれいなノートを手に入れたければ、そのメモ書きのようなノートを授業のあった日の夜に清書するといいと思います。復習にもなるし、清書しているうちに調べて付け足したりすることで、よりレベルの高いノートに仕上げることもできるのです。

学習習慣をつけさせるため

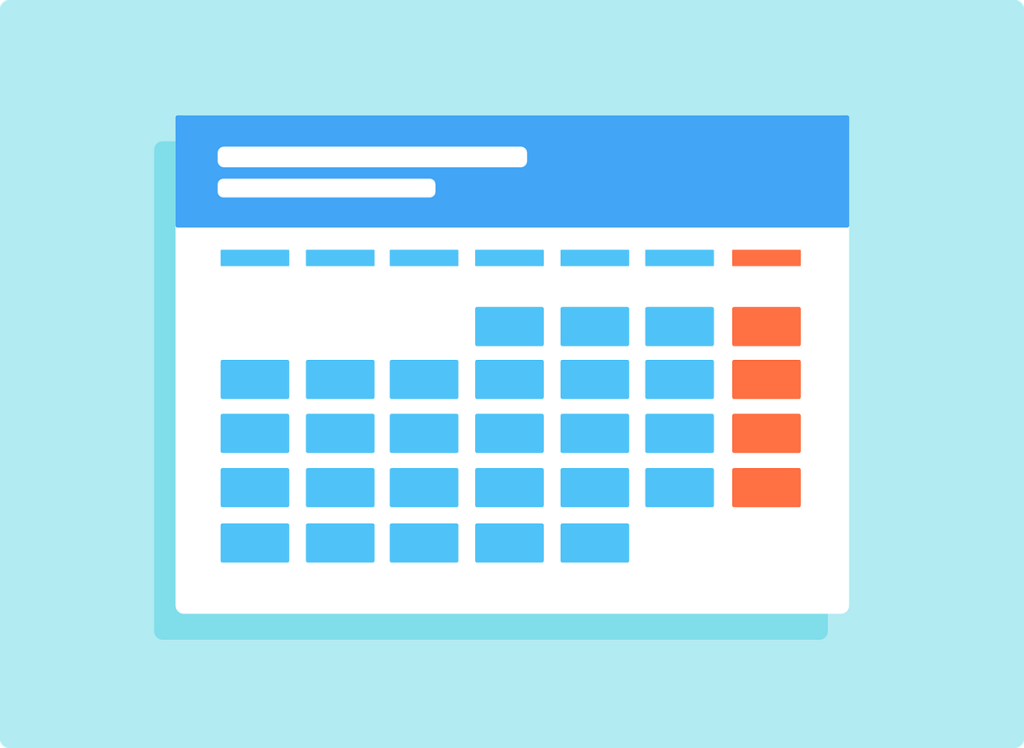

一週間のルーチンを決め、継続していく

自宅で勉強する習慣が育たず、今はそこそこ学校についていけてはいるが、今後が心配なので、塾を探している場合は、決まった曜日・時間に授業があり、宿題をきちんと出してくれる評判の良い集団授業の塾を選ばれるといいと思います。

一週間ごとに 塾の授業ー>宿題をするー>チェックテストを受けるー>合格点が取れない場合補習を受けるー>塾の授業・・・というようなルーチンが決まってしまえば、自然に学習習慣ができてきます。あとは、そのルーチンがつらくなることもあると思います。そのようなときに、保護者様が励ましましょう。習慣化するまで、諦めずに応援してあげましょう。

四谷大塚のテストシステムを使う

四谷大塚という東進衛星予備校の傘下の大手受験塾があります。この加盟校で長い期間教えていたので、内情に詳しいのでお話しします。ここの学習システムは「習慣化」にとても適しています。ただし、基本的には受験塾なので、学校の授業の補習ではないことはご承知ください。

また、四谷大塚は教材+テストシステムで売っているので、授業パターン(日数・時間など)・補習などに関しては、それぞれの塾に任されています。以下にご紹介するのは私が実施していたパターンです。他の四谷大塚の加盟校は少し異なった形で実施しているかもしれません。

(1)「予習シリーズ」という教材で授業を受ける

(2)かなりの量の宿題が出る

(3)土曜日に自分のクラスに合った「週テスト」を受ける

(4)結果がネットで配信される

(5)結果が悪かった場合、補習を受ける

(6)5週に1回組み分けテストを受験する

(7)その結果でクラスが決まる

※ 「予習ナビ」という映像授業を有料で受けることができます

(加盟校によって費用は異なりますが、それほど高くないと思います。)

※ 四谷大塚:地方は四谷大塚NETと呼ばれる。

通信講座・オンライン授業などを使えば、近くに四谷大塚の加盟校がない地区でも利用できます。

中学受験のため

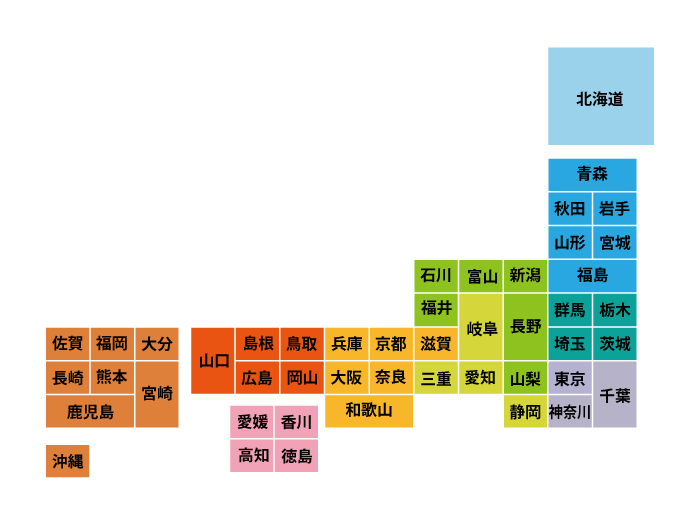

地域による中学受験状況の差

中学受験に関してのイメージは住んでいる地域によってかなり異なっています。私は長い間東京で塾講師をしていましたが、中学受験はそれほど特別なことではなかったと記憶しています。

その後引っ越した先は、受験する主要中学が県内に3校しかないこともあって、中学受験に関してはかなり冷えた環境でした。中学受験は特別な生徒だけのものだったのです。今でこそ、若干意識が変わってきたようにも思えますが、「小学生は遊ぶもの、中学受験は子どもの心を壊してしまうもの」という偏見をお持ちの方も、そこそこいらっしゃると感じています。

そのような、心を壊すような詰め込み式の受験勉強は30年も前のことです。平成・令和の中学受験はもっとスマートです。子どもらしい時間を保ちながらできるように工夫されています。

中学受験をする意義

公立指向の保護者様

保護者会や個別面談で「公立の中学に無試験で入れるのに、何のために中学受験をするのか」という質問を受けることがあります。保護者様の中には、公立の小学校から公立の中学校に無試験で入り、高校入試も先生のアドバイスの下、無理なく公立校に進学し、地元の国立大学に入り、何の問題もなかったという方がかなりの数いらっしゃるような気がします。中学受験というのはご家族の同意と協力があって初めて成立するものなので、以上のようなお考えがある場合には無理してするものではないと思っていますが、中学、高校、大学の受験状況は保護者様の時とはかなり変化していると思います。お近くの学校・塾の受験説明会などに行って情報を得てみるのも必要かと思います。 また、小学生も5年、6年になり「○○君は受験するらしいよ。」とか「△△さんは塾に入ったらしいよ。」などと、周りがざわざわしてくると、急に受験がリアリティを持ってきます。そして、いざ受験をすることを決めた時、受験の準備期間が長いほど計画的に受験勉強ができることをご理解ください。あまり間際になって受験を決めると、「ドタバタした受験勉強」になってしまい、生徒の負担が大きくなってしまいます。

また、小学生も5年、6年になり「○○君は受験するらしいよ。」とか「△△さんは塾に入ったらしいよ。」などと、周りがざわざわしてくると、急に受験がリアリティを持ってきます。そして、いざ受験をすることを決めた時、受験の準備期間が長いほど計画的に受験勉強ができることをご理解ください。あまり間際になって受験を決めると、「ドタバタした受験勉強」になってしまい、生徒の負担が大きくなってしまいます。

良い環境の中学とは

中学受験をするのは、ご家庭の望む中学の環境が、私立や国立、公立中高一貫校にしかない場合です。それらの中学には必ず入試があり、受験する必要があるからです。「望む環境」の例を具体的に挙げると、

中学受験をするのは、ご家庭の望む中学の環境が、私立や国立、公立中高一貫校にしかない場合です。それらの中学には必ず入試があり、受験する必要があるからです。「望む環境」の例を具体的に挙げると、

(1)生徒の学力レベルが揃っているので、レベルの高い授業が効率的の行われる。

(2)問題児が少ないのではないかと思っている。

(3)英語教育に熱心で、海外研修なども用意されている。

(4)中高一貫校なので、高校入試をしなくてもよい。

(5)中高一貫校なので、高1~高2で高校内容を終え、大学受験準備に時間をかけられる。 以上のようなことを「良い環境」と考える保護者様が多いと思います。

以上のようなことを「良い環境」と考える保護者様が多いと思います。

中学受験を考えている保護者様にとっては、当たり前のことですが、「なぜ、そこまでして小学生に学校以外の勉強をさせるのか。」と不思議に思っている方が私の周りに多かったので、あえて説明しました。

当然、受験塾というのは志望校へ合格させるために存在しているものなので、合格させるためにありとあらゆるテクニックを駆使します。

しかし、この回答は塾としての正論であり、間違いはありませんが、実は、私が考えるもう一つの「真の意義」があります。

※中学受験に関しては、私の記事「進学塾(中学受験)を選ぶ理由」も合わせて読んで頂くと、分かりやすいと思います。

受験勉強をする本当の意義とは

受験勉強自体に意味がある

中学受験を目指す本当の理由は、(本音を言えば)合否よりも「受験勉強自体に意味がある」と思っています。塾講師があまりこういうことを声高に言うと、合格を逃した場合の逃げ口上と思われそうですが・・・。

中学受験を目指す本当の理由は、(本音を言えば)合否よりも「受験勉強自体に意味がある」と思っています。塾講師があまりこういうことを声高に言うと、合格を逃した場合の逃げ口上と思われそうですが・・・。

実は、本音でそう思うには理由があります。

例えば、中等教育学校(公立中高一貫校)に合格して、その早い進度にもついていくことができ、良い環境の下、部活にも勉学にも励み、充実した中学生活を送っている生徒は受験が成功したタイプです。

しかし、必ずしも「合格した生徒」の学力が伸び、「合格を逃した生徒」の学力が停滞しているわけではないのです。

合格を決めた生徒は必ずうまくいくのか

合格を決めた生徒の中には、合格した時点で人生の目標を達成したと感じてしまい、よく言われる「燃え尽き症候群」になってしまう場合があります。燃え尽きたのですから、授業にも熱が入りません。それに、あれだけ勉強したのだからそこそこ中学でもよい成績を取れるだろうというプライドもあります。

合格を決めた生徒の中には、合格した時点で人生の目標を達成したと感じてしまい、よく言われる「燃え尽き症候群」になってしまう場合があります。燃え尽きたのですから、授業にも熱が入りません。それに、あれだけ勉強したのだからそこそこ中学でもよい成績を取れるだろうというプライドもあります。

しかし、学校のクラスは受験に合格した生徒だけの集団なので、学力差は小学生の時より小さいのです。少し頑張れば上位を狙えますが、少し怠けただけでも大きく成績を落としてしまいます。そこで、学力差を見せつけられて力が抜けてしまった生徒は、一気にモチベーションが下がります。その上に、高校受験がないので、心機一転する節目もないのです。気づいたときには大学受験が厳しい状況になってしまっているのです。

合格を逃してしまった生徒は必ず不幸になるのか

逆に、中学受験を逃した生徒は不合格が分かった時にはかなりつらい思いをしますが、実は大人が思うほどは精神的打撃は長続きしないことが多いのです。1週間あれば立ち直るケースが多いと思っています。そして、その後「リベンジを誓う」のです。高校受験は絶対第一志望に合格するぞという強い意志が生まれます。その上、近くの公立中学に入って最初の定期テストの結果を見た時、その生徒たちはかなり驚きます。なぜなら、合格を逃した生徒の多くがトップクラスの成績を取るからです。塾講師から見ればあれだけの受験勉強を数年にわたりしたのだから当たり前なのです。受験勉強をした生徒としなかった生徒の学力差は驚くほどあるのです。

逆に、中学受験を逃した生徒は不合格が分かった時にはかなりつらい思いをしますが、実は大人が思うほどは精神的打撃は長続きしないことが多いのです。1週間あれば立ち直るケースが多いと思っています。そして、その後「リベンジを誓う」のです。高校受験は絶対第一志望に合格するぞという強い意志が生まれます。その上、近くの公立中学に入って最初の定期テストの結果を見た時、その生徒たちはかなり驚きます。なぜなら、合格を逃した生徒の多くがトップクラスの成績を取るからです。塾講師から見ればあれだけの受験勉強を数年にわたりしたのだから当たり前なのです。受験勉強をした生徒としなかった生徒の学力差は驚くほどあるのです。

だから、受験勉強をするだけで受験をする意味があるのです。

スーパーレベルのライバルがいる環境

どこにだっているスーパーレベル生徒

実は、中学受験の熱があまり高くない地区でも、本人の能力が尋常ではない程高く、保護者様に受験にかける意気込みがある場合には、情け容赦なく頭を使わせ、詰め込めるだけ詰め込むというスパルタ方式の授業もあり得ます。詰込み式は時代遅れだと言った舌の根が乾かぬうちにと思われるでしょうが、スーパーレベルで許容量がが大きい生徒の場合には、実は何でもありなのです。

私が担当していた四谷大塚の上位クラスは人数はいつも10人程度ですが、四谷大塚のSクラスが2~5人いました。田舎の受験塾ですが、かなりレベルの高い授業についてきてくれていました。実績も、過去10年の間ですが、灘中・慶応中普通・早稲田中・ラ・サール中・神戸女学院中・東大寺学園中・西大和学園中・・・など、田舎の受験塾とは思えない結果です。

スーパーレベルのライバル集団

彼らは、最終的には地元のさほど偏差値が高くない私立中や国立中に行くのです。そして、県外の難関中は力試しのために受験するのです。なかなか、中1から一人暮らしを始めるのは困難ですから、特別な事情がない限り、地元の中学で落ち着くのです。

言ってみればバーチャルな目的のために受験勉強をするようなものなので、モチベーションが上がりにくい環境なのですが、同じような環境の子どもたちが集まると、不思議ななライバル集団が出現(?)することがあります。スーパーレベルの生徒同士には引き合うところがあるのかもしれません。ハードな勉強の中で、話が合うライバル何人かでグループができます。そして、このグループができあがると、私たち塾講師は楽です。ライバル同士で競争をしてくれるし、得意分野を教え合ったりして、ほぼ集団内で、解決してくれます。そして、その集団内で解決できないときだけヒントをあげればいいのです。 だた、休み時間は私たちが首をひねるような奇妙なルールのゲームをクスクス笑いながらしているので、周りから見るとちょっと不気味は集団に見えます。そこで、私たちは彼らを自慢とちょっとの皮肉を込めて「勉強変態デキルンジャー」などと呼んでいました。(笑)

だた、休み時間は私たちが首をひねるような奇妙なルールのゲームをクスクス笑いながらしているので、周りから見るとちょっと不気味は集団に見えます。そこで、私たちは彼らを自慢とちょっとの皮肉を込めて「勉強変態デキルンジャー」などと呼んでいました。(笑)

発達障害の子どもに適切な指導をしてほしい

通常の学習塾では適切な指導は難しい

学習障害(LD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、自閉症スペクトラムなどの発達障害を病院などで指摘された場合は、保護者様はどこに頼ったらよいか悩まれると思います。

私がいた塾でも、入塾後「実は・・・」と切り出されることがありました。私たちは塾の講師であって、発達障害などの専門家ではありません。どの塾でも発達障害の専門家が常駐していることはまずないと思います。うまく、馴染んでくれた生徒もいないではないのですが、やはり他の生徒たちのと摩擦にうまく対応できないジレンマがありました。また、摩擦をなくそうとするとそのために割く時間が必要になり、他の生徒の要望に応えられなくなります。

やはり、以上のような障害をお持ちの生徒は普通の学習塾では対応してくれないと思った方がいいでしょう。これは、親切な塾かどうかという問題ではなく、「責任をもってお預かりできる専門知識があるかどうか」の問題です。私も何人もの生徒をお預かりして、適切な対応ができず、保護者様のご期待に応えることができなかった苦い経験があります。

以下に、私なりに考えた学習方法を書きます。

パソコン(スマホ)を使った学習システムも候補

もし、人間とのかかわりが苦手なタイプなら、e-ラーニングや映像授業での学習も候補に入ると思います。ただし、発達障害の種類など不安要素はありますが、その子がはまれば、かなり有効な学習手段だと思います。

以下にご紹介するのは、パソコンを使った学習システムで、メジャーなものです。

人と関わるのが苦手な生徒にとっては、上手くいく可能性があると思います。

「天神」:日本e-Learning大賞を受賞しています。その上発達障害の生徒の成功例があります。過大評価は禁物ですが、対人間が苦手な生徒にとっては朗報かも。

予習ナビ(四谷大塚):四谷大塚が行っている映像授業です。四谷大塚「予習シリーズ」の導入を四谷大塚本部の一流の先生がしてくれます。学力別に映像授業が用意されています。

このシステムを利用するには、四谷大塚の会員になる必要があります。会員になるには四谷大塚の加盟校に入塾するのが一般的ですが、授業を映像で受けるのならば、通信教育の「リトルくらぶ」(小1~小3)や「進学くらぶ」(小4~小6)に加入するといいでしょう。

また、首都圏だと、専門の塾もあるようですが、ネットで調べるだけではなく、実際に足を運んだ方がいいと思います。発達障害の生徒の受け入れを謳っている塾はありますが、実情は受講してみないとわからないと思います。やはり、担当の先生や塾長先生と話してみると、本物かどうかは自ずとわかると思います。

最後に

以上のように、塾に行かそうと思う目的はいろいろあります。

しかし、どのような目的であっても、「現状で足りない」部分を補うために塾探しをされていると思います。塾にはいろいろなタイプがあります。進学塾・補習塾という分類。集団授業・個別授業という分類。ライブ授業・映像授業という分類・・・。数えだしたら切りがありません。

しかし、最終的には「子どもが行きたがる塾・行きたがらない塾」という分類が大切です。塾を決める時には評判だけではなく、実際に体験授業を受けてみて、担当講師や塾長先生と納得がいくまで話してから決めてください。そして、1回決めたら3か月は行かせ続けてください。そこからが本当の塾利用の学習の始まりになります。

長い文章にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。

皆さんの塾選びの参考になれば、幸いです。  (take_futa)

(take_futa)

白(大).png)

コメント